2025-09-16

団地の機能は「住む」から「暮らす」へ。団地を楽しむ“コミュニティ”、どうつくる?─「ヌーヴェル赤羽台」HintmationにおけるURグループの挑戦【座談会・前編】

interviewee:

2025-09-16

interviewee:

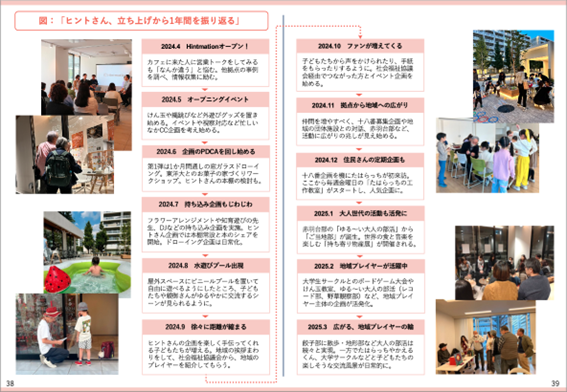

東京都北区の約2,770世帯が暮らす団地、「ヌーヴェル赤羽台」では、2024年4月にコミュニティ拠点「Hintmation」がオープンしました。それから約1年半を経た2025年9月現在では、人々のゆるやかなつながりの輪が着実に広がってきています。

本プロジェクトの大きな特徴は、URグループ自らが現地に常駐スタッフを配置してコミュニティ運営活動を行う、初の挑戦であることです。Hintmationではオープン当初からURコミュニティ社員のお二人が「ヒントさん」という愛称で常駐し、活動を続けています。

HITOTOWAとしても、他プロジェクトの立ち上げ期は私たち自身がコミュニティ運営を担うことが多いなか、赤羽台では最初からヒントさんの伴走者として関わり、またURが今後他の団地へこの枠組みを展開するための「コミュニティ運営の心得」を整理したハンドブックを制作するなど、新たな挑戦の機会をいただいたと感じています。

URグループにとっても、HITOTOWAにとっても、チャレンジングかつ価値の大きい取り組みである赤羽台プロジェクトの拠点オープンから約1年半を経て、見えている景色とは。UR都市機構、URコミュニティ、HITOTOWAの3社計6名が集い、立ち上げの経緯から運営スタート後1年半の成果、今後の可能性などを語り合いました。

※前後編でお届けします。本記事は<前編>です。

<赤羽台プロジェクトの全体概要>

JR赤羽駅近くの赤羽台団地は、1962(昭和37年)に建設された総戸数3,373戸の大団地。この赤羽台団地が、居住水準の向上と周辺との一体的なまちづくりを目指し、UR都市機構における建替え事業によって新しく生まれ変わった姿が「ヌーヴェル赤羽台」。建て替え事業は2000年に着手し、2024年に完了。

ハードの建て替えに伴い、ソフト面では “ゆるやかに人と人がつながる暮らし”を目指し、UR都市機構、(株)URコミュニティ、東洋大学福祉社会デザイン学部、日本総合住生活(株)の4者で、2022年より持続可能なコミュニティ形成と拠点づくりについての共同研究を行う。その一環として団地内のコミュニティ拠点「Hintmation」を2024年4月にオープン。URコミュニティ社員が、通称“ヒントさん”として拠点に常駐しながら、コミュニティ運営の取り組みを行っている。

座談会メンバー紹介(以下、敬称略)

佐藤 祥彦(右から2番目):UR都市機構 東日本賃貸住宅本部ストック事業推進部所属。赤羽台団地の25年に渡る建て替え事業の最終段階を担当。プロジェクトの計画業務を担当。

橋田 純希(左から2番目):UR都市機構 東日本賃貸住宅本部ストック事業推進部所属。入社2年目。昨年からヌーヴェル赤羽台プロジェクトの計画担当。

平出 雅美(右から3番目):URコミュニティ ウェルフェア業務部所属。2024年4月より「ヒントさん」としてHintmationに常駐。約20年前には同団地の管理部門で勤務経験あり。

山田 智之(左から3番目):URコミュニティ ウェルフェア業務部所属。2024年4月より「ヒントさん」としてHintmationに常駐。以前は横浜で団地管理の仕事をしていた。

中村 優希(左端):HITOTOWAチーフプランナー。2024年5月に関西から関東へ転勤。赤羽台プロジェクトではヒントさんの伴走支援を担当。

田中 宏明(右端):HITOTOWAシニアプランナー兼広報。ひばりが丘団地のエリアマネジメント組織の事務局運営をはじめ、複数のコミュニティ拠点の常駐経験をもつ。

▼ 前編 目次

田中 宏明(以下、田中(HT)):赤羽台のプロジェクトの背景には、時代によって変化する団地や社会のニーズに対応して変化し続けようとするURの姿勢があると感じます。まず、時代による団地のあり方の変遷についてはどのように捉えていますか?

佐藤 祥彦(以下、佐藤(UR)):昭和30-40年代に完成した団地は、団地にお住まいの方々同士でさまざまなコミュニティ活動が実施され、とても活発でした。単に住むだけではなく、夏祭りや運動会、日々の活動など、団地でいきいきと「暮らす」環境をお住まいの方々が中心となってつくられていたんです。しかし年月の経過とともにお住まいの方々が高齢化し、またコロナ禍の影響もあり、徐々にその力が弱まっているのが現状だと思います。

URとしても、単にハードとしての住宅を供給するだけではなく、人々が生き生きと過ごせるような「暮らし」を提供したい思いがあります。人と人がその場で豊かに暮らすために何か携わることができないか、そこに価値があるのではないかという思いで、近年は特にコミュニティづくりに力を入れています。

「コミュニティ」と一口にいってもいろいろな捉え方がありますが、私たちが思い描くのは、メンバーが固定化して強く縛られるコミュニティではなく、「その人が求めたときに、すっと入っていける柔軟なコミュニティ」。それを赤羽台では「ゆるやかにつながる」と表していますが、そんな世界観を団地のなかにつくりたい思いでやってきました。

田中(HT):赤羽台のプロジェクトが始まった経緯について、改めてお聞かせいただけますか。

佐藤(UR):赤羽台団地の建て替え事業にあたっては、先ほどお話したような背景から、ハードだけでなくソフトの部分を入れていきたいという思いがありました。そしてコミュニティ活動は、本来なら地域の方に運営を担っていただけるのがベストだと思っていたものの、赤羽台については検討の結果、UR自ら、コミュニティの運営に関わっていこうと考えたんです。

田中(HT):私たちも常駐拠点の運営にかかわらせていただくことが多いのですが、やはり最終的には地域の方々で自走するモデルを目指すあり方が広がってきているように感じます。「URグループ自らがコミュニティ拠点の運営で常駐する」判断は大きなものだと思いますが、その決断の背景にはどんな思いがあったのでしょう。

佐藤(UR):前提としては、地域の方に自走いただくのが理想だと考えています。ただし、これまで全国のさまざまな団地でコミュニティ拠点を展開し、地域の方々に自走いただくなかで課題にも直面してきました。そしてその課題が解決できないと、運営が持続できずにコミュニティ拠点の活動が縮小したり、3年ぐらいで閉じてしまう……といったことも起こり得るんです。

これまで地域で中心的に活動されてきた方々の高齢化やコミュニティの希薄化は多くの地域で進んでいます。地域活動の担い手を探してもなかなか見つからないケースは、今後も各地で生じるはずです。

ならば“新しい形”として、「URがコミュニティ運営に直接的に関わり、持続的なコミュニティをつくることで、お住まいの方々へ魅力ある暮らしを提供する。その挑戦には価値があるのではないか」と考えました。ヌーヴェル赤羽台を選んだのは、この地域には、新たな挑戦に向けて手を取り合える仲間がいたからです。

田中(HT):その仲間というのが、共同研究をされている4者ですね。

佐藤(UR):URは住宅を建てて管理している組織ですが、URだけでコミュニティ拠点の運営は難しいため、URグループで団地の管理業務を担ってきたURコミュニティや日本総合住生活(JS)とタッグを組みました。私たちよりも居住者と近い場所で長年業務を行ってきた経験があり、かつ団地の環境や歴史をよく知っている、心強いパートナーです。

さらに、団地に隣接する東洋大学は、地域とのかかわりをもって、地域の方々をサポートすることを目指されており、すでに赤羽台でさまざまな活動を展開されていました。この4者で、「地域の人々がゆるやかにつながる場のあり方とその持続可能な運営仕組みづくりに関する共同研究」がスタートしました。

田中(HT):HITOTOWAはどの段階から伴走に入りましたか。

中村 優希(以下中村(HT)):まだHintmationという名前が生まれる以前に、赤羽台でコミュニティ拠点をつくるプロジェクトを立ち上げる際にお声がけをいただいて。赤羽台の特性や、URの目指す団地の世界観をもとに「この団地でのよりよい暮らしはどう実現できるか?」と未来像を話し合うところから関わらせていただきつつ、4者で動き出していた共同研究についても、アドバイザー的な立ち位置で関わらせていただくようになりました。

伴って団地や周辺に関する調査なども含め、コミュニティ拠点をつくるまでのプロセスをご一緒しながら、拠点のオープン後はヒントさんにも伴走しています。

佐藤(UR):そうでしたね。Hintmationという構想を決めるにあたっては、共同研究の多メンバーの多様な意見をひとつの構想として落とし込んでいく必要があり、ビジョンづくりの支援をいただきました。Hintmationのオープン後は、これまでのコミュニティ拠点での運営経験を活かして、ヒントさんの相談に寄り添っていただき、心強かったです。

田中(HT):ヒントさんの視点からはどうでしょう?

山田 智之(以下山田(CM)):実は私、最初に“伴走支援”と聞いたときは「これやったほうがいいですよ」と、具体的なコンテンツをくれるのかな?と思ったんです(笑)。でも、もっと根幹部分の伴走でした。「何が目的で、何が手段か?」という対話を何度もさせてもらいましたよね。

「ゆるやかに人と人がつながる」に向けて、どうアクションしていくか。アクションと目的の関係性を中村さんが図にしてくれたので、何か企画をやるときには「そもそもなぜ、これをやるんだっけ?」と立ち返ることができました。いまは図を見なくても「なぜ」に立ち返って判断をするのが習慣になっています。

それに、「こんな企画考えてるんですけど」と話すと、「いいじゃないですか〜、ぜひやってみましょう!」と受けとめてもらえることがありがたくて。コミュニティ運営は正解がない分、「本当にこれでいいのだろうか?」と不安な気持ちもあるんですが、背中を押してもらえると「じゃあやろう!」と、自分の気持ちがのった状態で企画が実行できる。“やらされている感”ではなく、自ら楽しんでやる好循環が生まれているのはそのおかげだと思います。

田中(HT):いまでは企画運営も、住民さんとの会話もごく自然に行われているヒントさんですが、URグループとして初の取り組みのなか、着任当初は戸惑いも大きかったのではないかと思います。おふたりが当初、自分が「ヒントさん」として拠点の常駐スタッフになると知ったときのことをお聞かせいただけますか。

山田(CM):私は以前は横浜の住まいセンターで団地管理の仕事をしていました。そのころ「URコミュニティがコミュニティ拠点を運営するらしい」という情報は聞きましたが、自分がヒントさんになると聞いたのは、拠点運営開始のひと月前くらいでしたね。

それまでもウェルフェア業務といって、高齢者の方向けのスマホ教室や太極拳サークルなどをつくる取り組みはやっていましたが、「現地に常駐しながら、コミュニティをゼロからつくっていく」のは初めて。その時点ではA4一枚にさらっと書かれた概要だけを目にして、「え、どういうことをやるの?」と戸惑いました。

平出 雅美(以下平出(CM)):私は拠点オープンの1年ほど前からヒントさんの取り組みのことを聞いていましたが、自分がヒントさんとして着任すると聞いたのはやはり直前でした。「いったい何をやるんだろう?」と、検討がつかなかったですね。

周りに聞いてみても、前例もないので、「イベントをやる人かな」くらいの簡単な説明があったくらいでした。その後、実際に拠点オープンして走りながら学ぶなかで、ヒントさんの本分は決して「イベンター」ではない、と理解することになるのですが……(笑)。

田中(HT):URさんとしては企画段階で、ヒントさんの役割や業務としてどんなことを考えていましたか。

佐藤(UR):ヒントさんを配置する2年近く前から、URとURコミュニティとで話し合いを重ねてきました。「人と人のゆるやかなつながり」を実現するためには、どういう業務がいいのだろう?と。ただそれを業務仕様書に落とし込むときは、あえて具体的な内容をカチッと固めすぎず、大枠にしようという話になったんです。

例えば、1年あたりのイベント開催数などの指標も具体的に決めようかという議論もあったのですが、地域の置かれている状況にあわせていろいろなことが変化していくので、固めすぎないほうがいいのではと。そうした背景があったとはいえ、特に1年目はヒントさんにご苦労をかけた部分も多かったかと思います。

山田(CM):そんな背景もあったのですね。確かにヒントさんとしては、概要はわかったものの、一日の流れはどんな感じなのだろう、常駐しているときにお客さんと何をどんなふうに接したらいいのだろう……?と具体的なところは想像できず、実際には拠点オープン後に走りながら、他の拠点から学んだりして感覚をつかんでいった感じでした。

どうしても、我々はそれまで数値をもとにした団地管理の仕事をしてきているので、「イベントに何名来たか」のようにわかりやすい数字に意識が向かってしまうんです。でもヒントさんの取り組みは「ゆるやかに人と人がつながる」がコンセプトなので、最初は「それってどうやるの……?」と手探り感が強かったですね。

田中(HT):初の取り組みはどうしてもわからない部分が多いと思うので、まず走り出しつつ、手探りの渦中も含めてバックアップしていくという、チームの体制自体が重要なのかなと感じています。

田中(HT):拠点オープン直後のヒントさんは、具体的にどんなアクションをしましたか?

平出(CM):誰にも存在が知られていないところからのスタートなので、「認知してもらおう」という気持ちが先走っていました。まずは、「ここはこういう場所で、こういう使い方ができるんですよ」と広くアピールしたほうがいいだろうと考えたんです。

山田(CM):そうでしたよね。「団地でやってみたいことを、一緒にやりませんか?」と、パンフレット通りのフレーズで、併設されたカフェに来たお客さんに対して営業トークみたいに名刺を渡しに行って。でもお客さんとしては、「え、いや、別にランチ食べにきただけなんですけど」と、逆に警戒されて終わってしまうという……(笑)。

3日間くらいそんな営業トークを続けて、平出さんと、「どうやらこれは違うのではないか」と話し合って。「ゆるやかに」がコンセプトなのに、営業という真反対のことをしているのはおかしい気がする、と。ならば逆に、お客さんからヒントさんに「何してるんですか?」と話しかけてもらえるような工夫ができないか?と考えました。

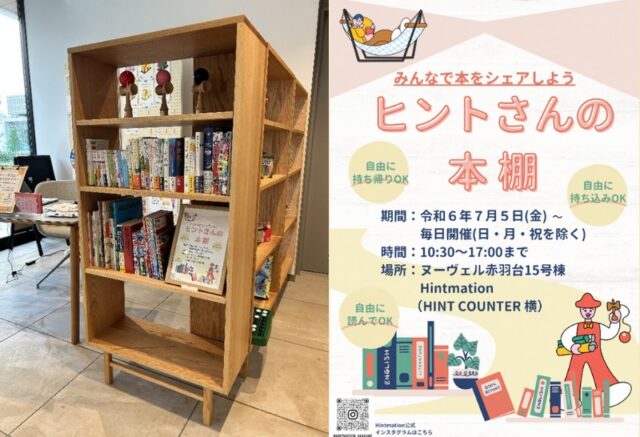

それで最初にやったのが「ヒントさんの本棚」。ヒントさんの常駐するカウンターの横に、誰でも自由に借りられる本棚を置いたんです。すると「これ、借りていいんですか?」と会話が自然と生まれて。本棚をきっかけに言葉を交わすなかで「そもそもヒントさんって何されてるんですか?」と話が広がることも増えてきました。

本棚があることで、自宅の本をたくさん持ってきてくださる方がいたり、かと思えばそうやって入ってきた本を、別の住民さんが「あ、これ探してたんです!」と持っていったり。ああ、自分たちがやるべきなのは、こうやって自然と関わってみたくなるような「きっかけ」を、用意することなんじゃないか?と気づいた、最初の一歩でした。

田中(HT):東洋大学とは、どのような連携をされていますか?

橋田 純希(以下橋田(UR)):東洋大学の研究室の方と共同研究という形で、学生さん主催のワークショップを開催いただいたり、そのワークショップをUR主催のイベントにも出店いただいたりしています。またコミュニティ運営の取り組みがあることによる赤羽台周辺の効果について、アンケート調査を行ったりもしています。

田中(HT):ヒントさんとの関わりはどうでしょう?

山田(CM):東洋大学のボランティア支援室へご挨拶に伺ったとき、ボードゲームサークルを紹介いただいたんです。我々と出会う前にも集会所でボードゲーム大会を企画したそうなのですが、そのときは誰も来てくれず、どうすれば取り組みを知ってもらえるのかという課題感を持っておられました。

そこで、私たちヒントさんとボードゲーム体験会を共同で企画して、チラシやSNSで告知をしたら、1回目から30人ぐらい集まり、大好評だったんです。その反応に大学生の皆さんもモチベーションが高まり、いまでは毎月の恒例企画になっています。毎回、30〜60人くらいの方が遊びに来ていて、すっかりファンが定着した企画です。

学生さんも毎回反省会をして、「じゃあ次はこういうことをやってみよう」とどんどんアイデアを出して、ブラッシュアップされているのが素晴らしいなと思いながらサポートさせてもらっています。

田中(HT):すごいですね!

山田(CM):その盛り上がりを聞いて、今度は東洋大学のけん玉サークルが遊びに来てくれて。ときどき、Hintmation横の屋外スペースで子どもたちにけん玉教室をやってくれたりしています。また先日は、ボランティア支援室が新入生向けの街歩きオリエンテーションのスポットのひとつとしてHintmationを訪れてくれたりもしました。

そんなふうに、いろいろつながっていくんです。「こんなことやってもいいですか?」って、HintmationのインスタグラムにはDMが結構来ますよ。

中村(HT):いろんなつながりが、数珠つなぎに増えてきましたよね。

平出(CM):ボードゲームサークルも、URの別のイベントに呼ばれて横浜まで遠征したり、守備範囲も広がって、我々の知らないところでも活躍していっているとか。

山田(CM):これもまた「拠点だけにとどまらず、外ににじみ出していく」ひとつの形かなと思ったりしています。

田中(HT):団地として周辺ににじみ出すような関係性と、URグループとしてさまざまな拠点とのネットワークがあることから、いろいろな展開が生まれてきているんですね。

中村(HT):ヒントさんのお二人は、関わる人々の「やってみたい」をどんどん形にして、積み上げていますよね。学生さんも、住民の方々も、とりあえずやってみた結果、いまでは定期的な活動になっている方も多いなと思います。

山田(CM):そのきっかけとして大きいのは1年目の秋頃に始めた「あなたの十八番(おはこ)を教えてください」企画だと思います。ヒントさんの役割は「団地でやってみたいことのプロデュース」ですが、地域の方々の得意なことを“ふわっと”聞き出せる方法って、実は持っていなくて。だからこそ最初は、「何かできませんか?」と営業したりしてしまっていたわけですよね。

ならばそれを営業ではなく、地域の方から声をかけていただく形で聞いてみよう。そう考えて「あなたの十八番を教えてください」というポスターをあちこちに貼ったんです。するとDJの方や、画家の方、写真家、軽音楽部の学生さんなど、いろいろな方が連絡をしてくれて。一緒に何ができるだろう?とやりとりを始めていきました。

なかでも十八番企画を象徴する存在が、通称「たはらっち」さん。ボランティアで工作教室をやっている方なんですが、赤羽台に引っ越してきて、小学校の学童で工作教室をやろうとしたらうまくいかなかった。そんな折に「十八番」ポスターを見かけてHintmationに来てくれて。それをきっかけに、毎週金曜日の午後3時から「たはらっちの工作教室」が恒例になり、楽しみに待つ親子のファンが増えていったんです。

それから半年以上が経って、最近はあまり金曜日にいらっしゃらないなと思っていたら、別のコミュニティセンターにも登録して活動しているとか。でも別の日にはまたHintmationにも来て、工作教室をひらいてくれて。そうやって、ご本人が来たいときに来て披露してもらう。そんなバランス感で関係性をつくっていくことが、「ゆるやか」なつながりのあり方のひとつかなと思います。

平出(CM):たはらっちは、子ども食堂でも工作教室をやっておられます。いつもご自身で「自分が子どもに遊んでもらってるんだよ」とおっしゃるんですが、本当にいつも楽しそうに取り組まれていて、ご自身がそういう活動が好きというのが伝わってくるんですよ。

田中(HT):Hintmationで、コミュニティセンターで、子ども食堂で。むしろ複数の場があるからこそ、ご自身のやりたいことがいいバランスで実現できているのかもしれないですね。

田中(HT):「たはらっち」さんのような、いわゆる “地域のプレイヤー”的存在の住民の方をどう見つけるか、私たちもよく聞かれます。その点で心がけていたことは何でしょう?

山田(CM):最初に営業トークで失敗した教訓があったので、「やりたいことないですか?」というアプローチはしないように意識していました。その後に意識し始めたことは、やっぱりひとことでいうと「きっかけづくり」。十八番企画もそのひとつです。

他にも、Hintmationのガラス壁に、月ごとにテーマを決めて、誰でも絵が描けるドローイング企画をしていて。たまたまものすごく上手な絵を描く大人の方がいて、「めちゃめちゃ上手ですね!」と声をかけて話を聞いてみたら、イラストレーターや漫画家として活動されている方だったりとか。

ボードゲームサークルからけん玉サークルの流れのように、誰かの活動を見て「私もやってみたい」という思いが連鎖していくので、我々がアクションを起こすとすれば、そうした方々が一歩踏み出しやすくなるきっかけをつくる、それだけでいいのではないか、と思うようになりました。

だからこそ、イベントや企画、また日常のHintmationの様子を、SNSでこまめに発信することは意識しています。Instagramで外遊びグッズとしてけん玉を貸し出しているのを見て、隣町からやって来てくれたけん玉プレイヤーの方もいるんですよ。ちゃんとアウトプットをすれば、興味を持って反応してくれる人がいる。必要なのはむやみな営業ではない、と改めて感じるようになりましたね。

—–

▼ 後編

ハード整備×ソフト施策の両面で、“ゆるやかなつながり”をどうデザインする?─「ヌーヴェル赤羽台」HintmationにおけるURグループの挑戦【座談会・後編】

▼ 後編 目次

・切り離せない、ハード整備とソフト施策

・屋外空間へ、拠点から“にじみ出して”ゆく仕掛け

・「一緒に団地を楽しむ仲間」を増やしていく

・「ゆるやか」と向き合って生まれた、「待ち」の姿勢

・時間はかかる。その間、チームで何度もトライし続ける

・「ゆるやかにつながる暮らし」は、社会全体の選択肢へ

<赤羽台プロジェクト 参考リンク>

・Hintmation Instagram

・ヌーヴェル赤羽台「Hintmation」紹介ページ(UR都市機構)

HITOTOWAの声